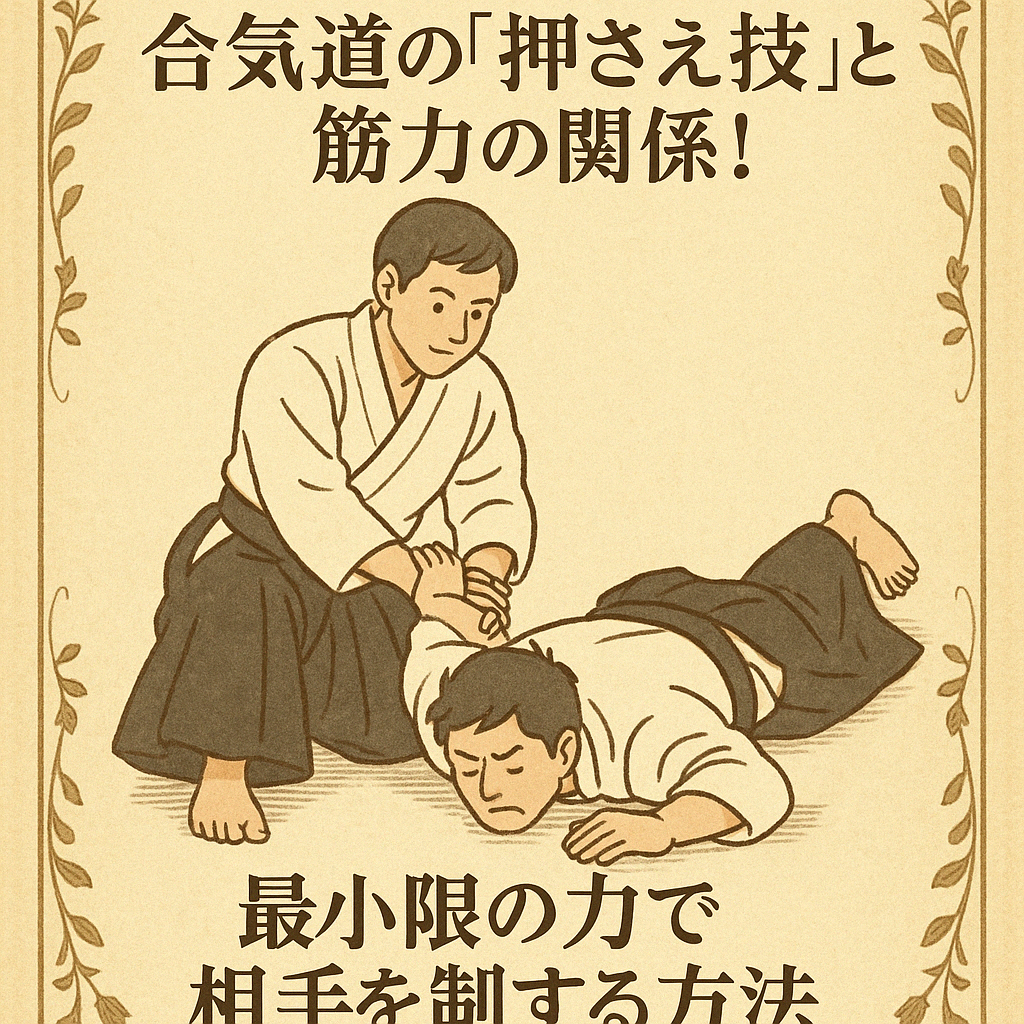

合気道の「押さえ技」と筋力の関係!最小限の力で相手を制する方法

押さえ技は「力で押さえる」わけではない

合気道には「押さえ技」と呼ばれる技が多く存在します。

一見すると相手を力で押し付けて抑え込んでいるように見えますが、実はほとんど筋力を使っていないのがポイントです。

合気道の技術は、力の方向・相手の崩し方・身体の連動によって成立します。

本記事では、筋力に頼らない押さえ技の構造と、最低限の力で相手を制する方法について詳しく解説します。

「押さえる=力でねじ伏せる」ではない理由

武道における“押さえ技”と聞くと、多くの人が「相手を上から力で押さえ込む」イメージを持つかもしれません。

しかし、合気道ではこのような力任せの技は通用しません。

- 相手が抵抗すると力がぶつかり合う

- 力に頼ると体勢が崩れやすくなる

- 長時間の制圧ができない

これを解決するために、合気道では相手の体勢を崩してから制するという手法をとります。

崩れた相手に対しては最小限の圧力でも十分に押さえが効くのです。

合気道における「押さえ技」の基本構造

合気道の押さえ技は、以下の流れによって成り立ちます:

- 相手の体勢を崩す(バランスを奪う)

- 関節を極めて動きを制限する

- 崩れた状態を保ったまま、安定した姿勢で押さえる

つまり、力で押さえつける前に、相手が「動けない状態」にしているというのが、合気道の特徴です。

押さえ技で使う筋肉とは?

合気道の押さえ技において、筋力は完全に“ゼロ”ではありません。

ただし、その使い方が重要です。

- 前腕筋群:手首や肘を極める際の微調整に使う

- 上腕三頭筋:肘を伸ばす動きで、体重を支える

- 肩(三角筋):腕を持ち上げる・維持する動作

- 腹横筋・体幹筋:姿勢の安定と重心コントロールに必須

- 大腿筋・臀筋:腰を低く保つ際に下半身を支える

これらを部分的に使うのではなく、連動させて自然に動かすことが求められます。

代表的な押さえ技と「力を使わない」コツ

① 一教押さえ

相手の腕を伸ばしたまま、手首を支点に床へ誘導し、肘と肩を固定します。

力で押し込まず、肘・肩の動きを封じることで制圧。

② 二教押さえ

手首を回転させ、神経の走行に沿って圧を加える技。

抵抗されにくく、相手が自ら動けなくなる感覚を引き出す。

③ 四方投げ→押さえ

投げの後に相手を伏せた状態で制する。

下半身の安定と呼吸の合わせで、わずかな力でも相手を制圧。

自宅でできる「押さえ技」トレーニング

① 正中線キープトレーニング

肩幅に立ち、軸をぶらさずに両腕を前に出す。

呼吸と体幹を意識しながら30秒保持。姿勢と重心の感覚を高める。

② 肩と肘の連動ワーク

相手の腕を持つような構えで、肩から動かして肘→手首と順に動かす。

力を使わずに関節を誘導する練習になる。

③ 床押し体重コントロール

床に手をつき、全身を使って軽く押す。

どのタイミングで重心が移動するかを体感。“力ではなく体重”を使う意識を養う。

まとめ:合気道の押さえ技は“考える筋トレ”

合気道の押さえ技は、筋力だけで制するものではありません。

相手を動けない状態に導き、わずかな圧力で制圧するのが本来の姿です。

「力が強くないと相手を押さえられない」と感じていた方も、

合気道の原理を知れば、筋力に頼らない“知的な制圧技術”に変わるはずです。

力のいらない強さを、あなたも合気道で体感してみませんか?

コメント