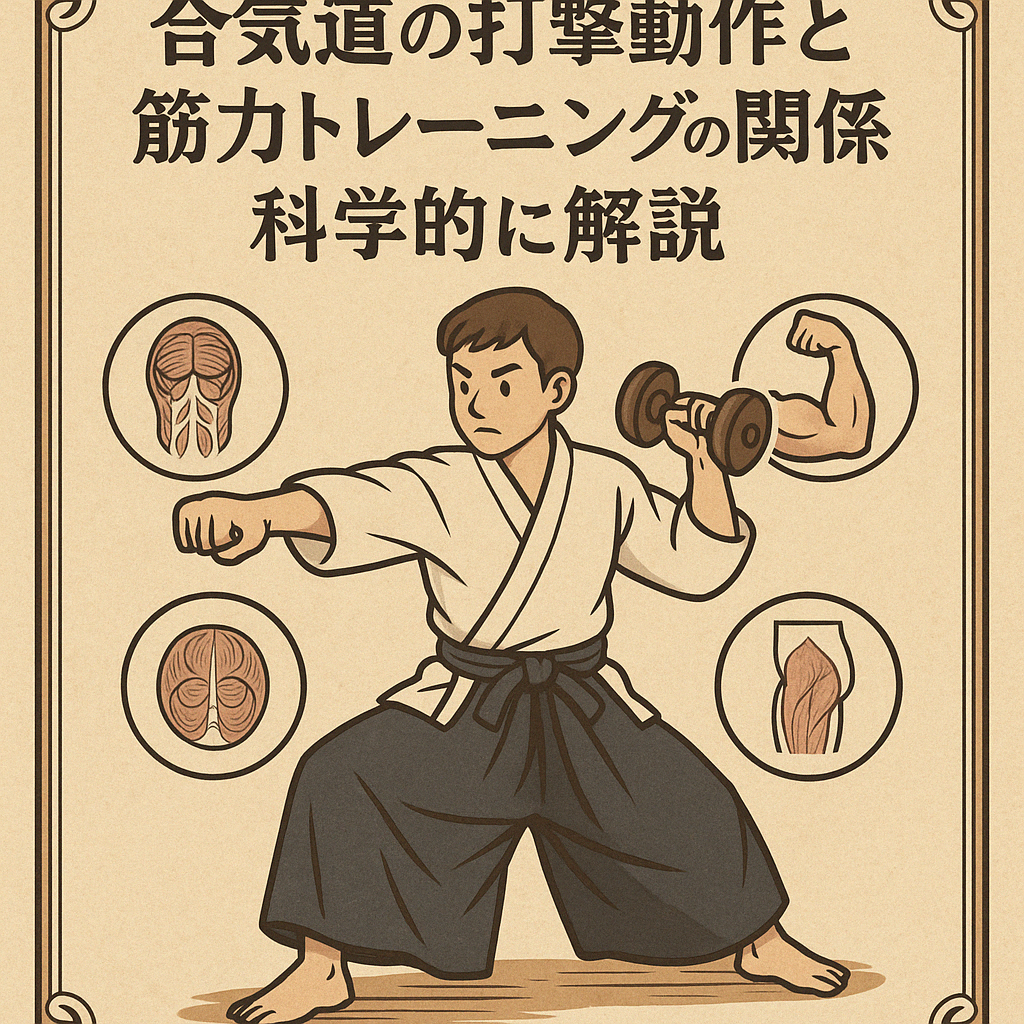

合気道の打撃動作と筋力トレーニングの関係を科学的に解説

打撃は合気道にもある?実は奥深い“当て身”の動作

合気道は「投げ技」や「押さえ技」の印象が強い武道ですが、打撃に相当する動作(当て身)も存在します。

当て身とは、攻撃というよりも「相手の動きを制したり崩したりするための衝撃」であり、合気道における重要な補助技術のひとつです。

この記事では、合気道の当て身動作と、筋力トレーニングとの関係を身体科学的な視点から紐解きます。

無理なく最大限の力を発揮するには、筋力をどう活かすべきか——その答えを探っていきましょう。

合気道の「打撃」はどんな目的で行われるのか?

合気道における打撃動作は、「崩し」「誘導」「牽制」が主な目的です。

相手の意識を一瞬そらしたり、身体の動きを封じたりするために当て身が使われます。

たとえば:

- 技を仕掛ける前に、顔や胴へ当て身を入れてバランスを崩す

- 相手の動きを一瞬止めるために、反射的に軽く腕を叩く

- 逆らおうとする相手に「動かない方がいい」と伝える圧をかける

こうした一瞬の打撃の中に、全身の連動と筋力のコントロールが詰まっているのです。

打撃動作の科学:力はどこから生まれる?

一般的な打撃(パンチ・突き)において、力の源は「脚→腰→体幹→肩→腕→手」という順序で伝達されます。

合気道の当て身も同様に、この「運動連鎖」が極めて重要です。

この流れの中で特に重要なのが、

- 股関節の可動性

- 腹部と背部のインナーマッスル

- 肩甲骨と肩関節の柔軟な動き

これらが整っていないと、力は末端(腕)で止まってしまい、スピードも威力も出ない“ただの手打ち”になってしまいます。

合気道の打撃に必要な筋肉とは?

合気道の当て身に必要な筋力は、いわゆる「ボディビル的な筋肉」とは少し違います。

瞬時に動きを生み出すためには、次の筋肉群が協調して動くことが求められます:

- 腹横筋・腹斜筋:体幹の回転・安定性に関与

- 中臀筋・大臀筋:下半身の踏ん張りと回転の基盤

- 脊柱起立筋:背中から骨盤を支え、姿勢を保持

- 広背筋・僧帽筋:肩甲骨の可動と力の伝達に関与

- 前腕筋・上腕三頭筋:最後の出力ポイントとして、制御とスナップを担当

これらが「筋肉単体」ではなく連携して動くかどうかが、当て身の質を左右するのです。

筋力トレーニングと合気道打撃動作の相乗効果

合気道の動きを補完する筋トレには、“動ける体”を育てるトレーニングが最適です。

力をつけるだけでなく、「力を伝えるフォーム」を意識することで、当て身動作が劇的に向上します。

おすすめの筋トレ種目:

- プランク+ツイスト:体幹と回旋力を同時に鍛える

- ゴブレットスクワット:重心の安定と股関節の使い方を意識

- バランスボールでのパンチドリル:不安定な環境で打撃の伝達を体感

これらのトレーニングは、力の発生源と方向性を正しく意識する練習にもなります。

打撃動作を活かす合気道の技例

① 当て身→入り身投げ

相手の胸元に軽く当て身を入れてバランスを崩し、そのまま身体を滑り込ませるように投げる技。

動作全体が一つの流れでつながる。

② 当て身→小手返し

相手の腕に当て身を入れて反応を誘発し、その動きに合わせて手首を取る。

連携とタイミングの技術。

③ 手刀突き(てがたなつき)の練習

腰の回転と呼吸、腕のスナップを一体化させる練習。

単純な動きながら最も打撃力の連動性が試される。

まとめ:打撃は“筋力の強さ”より“伝達の巧さ”が鍵

合気道の打撃動作(当て身)は、単に力をぶつけるものではなく、全身の連動と体幹のコントロールが求められる技術です。

筋力トレーニングも、“鍛える”だけでなく“使える”筋肉を意識すれば、技の精度が大きく向上します。

あなたの合気道を一段レベルアップさせるために、ぜひこの科学的な視点も取り入れてみてください。

コメント