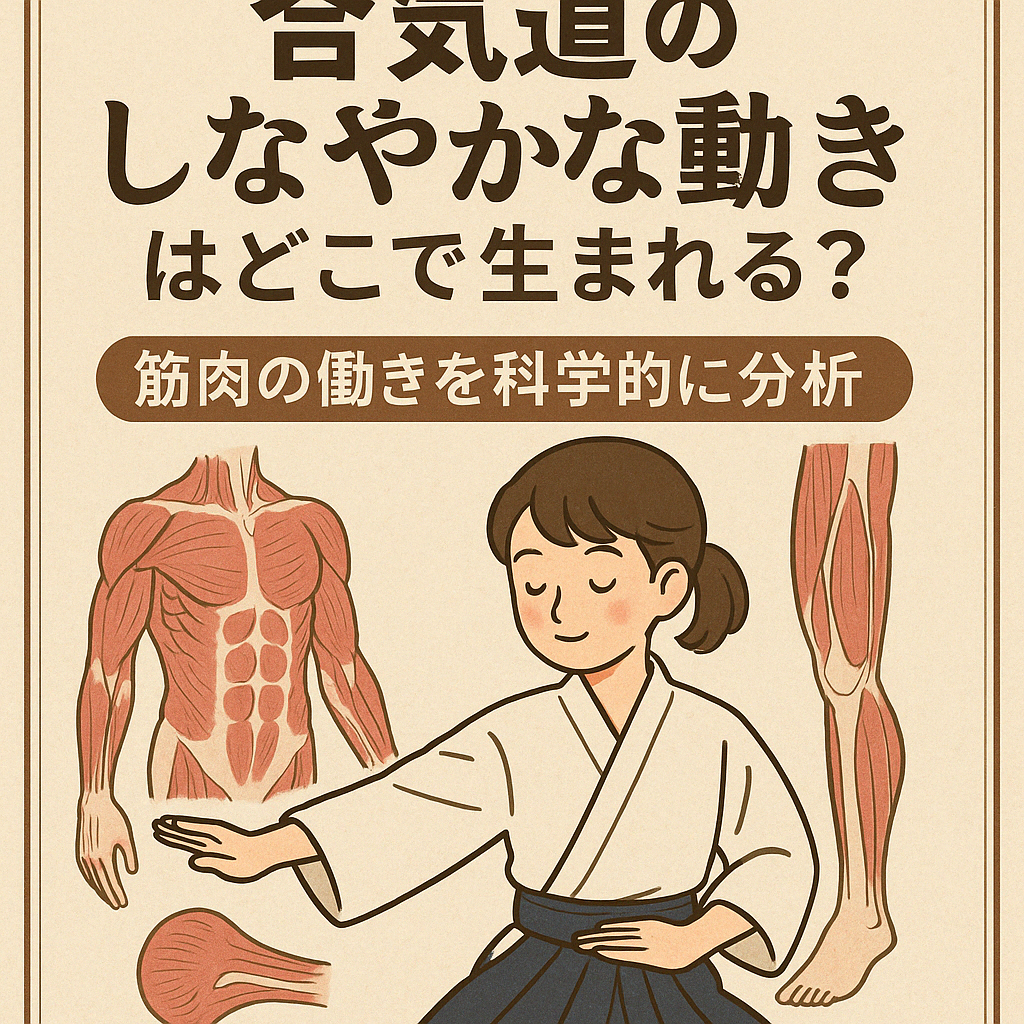

合気道の「しなやかな動き」はどこで生まれる?筋肉の働きを科学的に分析

はじめに:合気道の“しなやかさ”はどこから?

合気道の動作は、一見すると力を使っていないように見えますが、実は全身の筋肉と関節の連携が絶妙に働いています。「しなやかさ」とは単なる柔軟性ではなく、筋肉と神経の協調によって生まれる力の流れとも言えます。

「しなやかな動き」に必要な3つの要素

- 1. 柔軟性: 関節の可動域を最大限に活かす

- 2. 筋肉の協調性: 筋肉が無駄なく連携する

- 3. 重心制御: 体幹を中心に安定した軸を保つ

これらが合わさることで、合気道の“脱力しながら強い”動きが実現されます。

体幹が生み出す安定性と動きの軸

合気道の中心は丹田(たんでん)にあると言われます。この丹田を意識することで、体幹の深層筋(腹横筋、多裂筋、骨盤底筋など)が自然と働き、動作に安定性が生まれます。

体幹がしっかり働くと、手足の筋肉は必要最小限の力で動くため、しなやかな動きが可能になります。

しなやかさを生む筋肉の科学的メカニズム

- 筋収縮の種類: 合気道では主に「等尺性収縮(アイソメトリック)」と「遠心性収縮(エキセントリック)」が使われます。

- 神経の制御: 筋肉単体ではなく、中枢神経と末梢神経の指令系統が協調して動きを滑らかにします。

- 拮抗筋と協働筋の連携: 例えば腕を伸ばすとき、上腕三頭筋と二頭筋が拮抗しながら動きを調整します。

これらのメカニズムが“しなやかさ”の正体であり、意識せずとも合気道の稽古を通して磨かれていくのです。

実際に使われる筋肉と動きの流れ

例えば「呼吸投げ」の場合:

- 相手と接触する瞬間、体幹の深層筋が働き姿勢を安定させる

- 腕を振る動作で僧帽筋・広背筋が動員される

- 腰から回転が始まり、足元の内転筋・大腿筋に連動する

このように一連の動作が全身で波のようにつながることで、合気道特有の「流れるような技」が成立します。

しなやかな動きを高めるための実践法

- 骨盤の安定化トレーニング: ヒップリフト、骨盤回し

- 肩甲骨の可動域拡大: 肩甲骨はがし、肩回し

- 動的ストレッチ: 脚振り、体側伸ばしなど

これらを毎日の習慣にすることで、合気道の稽古効率が大きく向上します。

まとめ:合気道のしなやかさは科学で裏付けられる

「しなやか」と聞くと感覚的な言葉に聞こえますが、実際は筋肉・神経・関節の協調した働きの集大成です。合気道の稽古を通じて、これらが自然に鍛えられていくことが、体の使い方を根本から変える理由でもあります。

美しく流れるような動きを目指して、ぜひ今日から「しなやかさ」を意識して稽古してみてください。

コメント