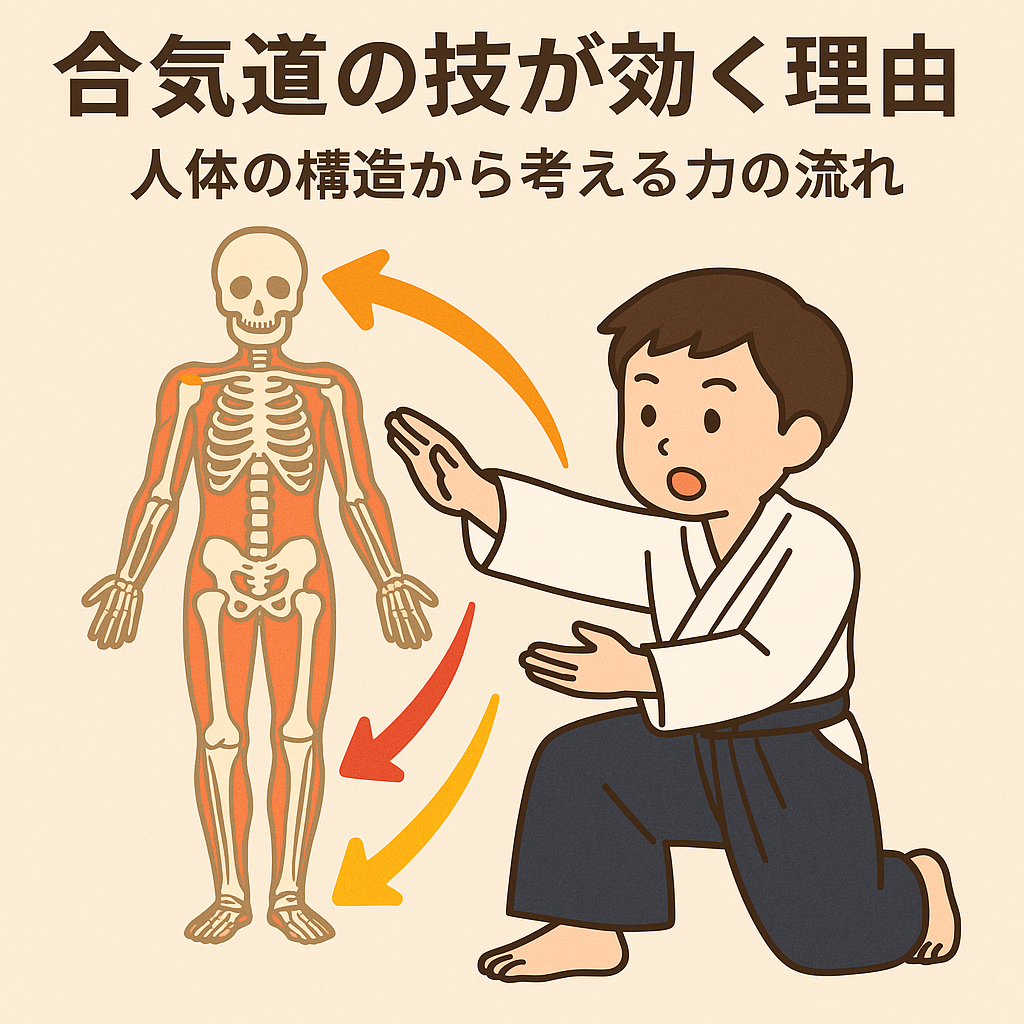

合気道の技が効く理由!人体の構造から考える力の流れ

合気道の技はなぜ効くのか?

合気道は、相手の力を利用しながら技をかける武道です。無理に力を加えず、人体の構造に基づいた動きで相手を制することができます。この技の原理を理解することで、初心者でも無駄なく技を決めることが可能になります。

人体の構造と合気道の関係

1. 重心とバランス

合気道では、相手の重心を崩すことが基本となります。人体は足元に重心があり、バランスが取れている状態では倒れにくいですが、重心がわずかにずれるだけで簡単に崩れます。

2. 関節の可動域と制限

人体の関節には自然な可動域があり、それを超える動きを強要されると制御不能になります。合気道では、関節の限界点を利用することで、相手に無理な力をかけずに技を決めます。

3. 筋肉の緊張と脱力

筋肉が緊張すると動きが制限されます。合気道では、脱力することで流れるような動きを作り、相手の動きをコントロールします。

合気道における力の流れとは?

1. 相手の力を利用する

合気道の基本は、相手の攻撃の勢いを活かしながら技をかけることです。例えば、相手が押してきた場合、その力を流して利用し、崩しや投げ技につなげます。

2. 直線的な力と円運動の関係

直線的な力に対して円運動を使うことで、相手の動きをコントロールしやすくなります。合気道では、腕の動きや回転する体の使い方が重要です。

3. 体幹を活かした動き

腕や足だけで技をかけるのではなく、体全体を使うことで効率よく力を伝えます。体幹を意識した動きが、技の精度を上げるポイントです。

具体的な技と人体の構造

1. 小手返し

手首の関節を極める技で、関節の限界を利用して相手の動きを封じます。

2. 四方投げ

相手の肩関節を制御しながら、円運動を活かして投げる技です。

3. 入身投げ

相手の力の方向を変え、バランスを崩して投げる技で、相手の重心を利用します。

技の精度を上げるためのトレーニング

1. 体幹トレーニング

合気道では体幹の安定が重要です。プランクやスクワットで体幹を鍛えると技の精度が上がります。

2. 柔軟性向上ストレッチ

関節の可動域を広げることで、スムーズな技が可能になります。特に肩・股関節の柔軟性が重要です。

3. 重心移動の練習

歩行や足さばきを意識しながら動くことで、スムーズな力の流れを作ることができます。

まとめ:人体の構造を活かして技を磨こう

合気道の技は、人体の構造と力の流れを利用することで、無駄な力を使わずに決まります。関節の可動域、筋肉の脱力、重心のコントロールを意識しながら練習を続けることで、より効果的に技を使うことができるようになります。

コメント